鹿ドラムワークショップ

ここでは私たちにとって、とても大事な行事である、鹿ドラムワークショップのハイライトをご覧いただきます。鹿の命をまさに”頂く”ことを常に意識し、祈りを込めてドラムに昇華させていきます。

00

スタッフによるワークショップ下準備

下準備 ⅰ 徐肉

鹿皮から徐肉をする作業。昔の文献を参考にし、丸太のアール部分を用いて包丁で肉を取り除いていきます。

*全ての作業を通して、鹿皮に触れる時には、先ず感謝と慰霊のお祈りを捧げてから始めます。

下準備 ⅱ 徐毛

次に、鹿皮の吟面を出すための除毛作業。天然素材100%の液剤に漬けることで、ph値をアルカリにコントロールし、毛を抜けやすくします。

下準備 ⅲ 干す

除毛が終わった鹿皮を天日干しします。吟面(太鼓打面)が傷づかないように注意し、乾き具合を見ながら陰干しと天日干しを使い分けます。

下準備 ⅳ 木枠作製

藤野を内包する津久井地域で採れた天然自生の100年杉を使用。植林した杉材よりも目が細く、しっかりしていて、音の響きと持ちやすい重さを兼ね備えた素材です。事前にご希望の角数をお聞きして組み上げていきます。

*画像は13角形の木枠

01

ワークショップ 第一日目

ⅰ お清め

これから始まる鹿ドラムワークショップの前に、まずお清めをします。ピンとした空気感の下、香の香りと共に何かが始まる予感が漂います。

ⅱ トーキングサークル

お集まりいただいた皆さんの簡単な自己紹介と、藤野鹿ドラム工房より、このワークショップのご説明、鹿の皮が採れる背景、そして想い等をシェアさせていただきます。

ⅲ 始まりのお祈り

使わせていただく鹿に感謝を伝え、これからパートナーとなるご挨拶の祈りをします。

ⅳ 除毛の体験

鹿からドラムへ移り変わっていく過程を知っていただくため、除毛の体験を行います。

02

ワークショップ 第二日目

ⅰ 皮紐を切り出す

鹿皮をドラムに張り込んでいくための皮紐を切り出します。

ⅱ 木枠に鹿皮を張り込んでいく

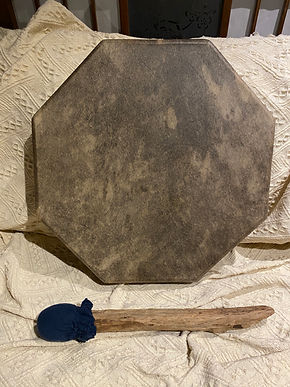

自生100年杉の木枠に鹿皮を包み、切り出した皮紐で徐々に締め上げていく。この作業でドラムの形が現れてきます。

ⅲ バチの製作

ドラムを叩くためのバチの製作。藤野の川より採集した流木を使用します。

03

ワークショップ 第三日目

ⅰ 竹リングの内側の装飾

鹿の角を持ち手にするため、重心を考えつつ中心に配置して、皮紐を竹リングと鹿角を編み込んでいきます。

紋様をイメージしながら編み込んでいく作業は、半日がかりで進めていきます。

イメージがあれば絵の具で装飾していきます。

ワークショップで製作した鹿ドラム(その①)

ワークショップで製作した鹿ドラム(その②)

04

ワークショップ 第四日目

ⅰ 慰霊祭

四日目の最終日は、恵みを与えてくれた鹿に鎮魂と感謝の意を表して慰霊祭を執り行います。

ワークショップで製作した鹿ドラムの打面の張り具合は、1ヶ月ほどかけてゆっくりと落ち着いていきます。慰霊祭の時には今回出来上がったドラムの状態を見ながら優しく叩く程度にします。

焚き火を焚き始め、時が来るのを待ちます。

慰霊祭の始まり。

鹿や猪たちが目をさます山々。

火を取り囲み、

ドラムの音と、

それに呼応する声が響いていく。

この時の慰霊祭は、ハンターズムーンと呼ばれる10月の満月の日。